Adicciones a las redes sociales: ¿un nuevo objeto transicional en la cultura digital?

Por Laura De La Torre

En la actualidad, las adicciones han dejado de estar asociadas exclusivamente al consumo de sustancias. Cada vez más, las personas parecen quedar atrapadas en el uso excesivo de redes sociales, pero este “enganche” no siempre responde a la búsqueda de placer. En muchos casos, estas conductas funcionan como intentos de tapar un vacío, una sensación difícil de nombrar o de poner en palabras. Ese vacío pudo originarse cuando algo esencial faltó: una mirada, una palabra, una presencia que ayudara a simbolizar la experiencia y a construir sentido. Ante la imposibilidad de procesar ese malestar mediante el pensamiento o la elaboración simbólica, se recurre a objetos o actividades que ofrecen un alivio momentáneo e instantáneo, aunque no resuelven el conflicto de fondo.

El espacio digital puede leerse como un área transicional contemporánea, especialmente para los más jóvenes. Similar al objeto transicional descrito por Winnicott, el Internet o, específicamente, las redes sociales pueden ofrecer un terreno donde se desplieguen fantasías, ensayos de subjetividad y cierta libertad imaginaria. Sin embargo, cuando ese espacio deja de ser puente hacia la simbolización y se convierte en repliegue psíquico, ya no hay lugar para el juego ni para la creación simbólica: se borra la experiencia subjetiva y se impone la repetición compulsiva.

Lance Dodes (2023) aporta una mirada complementaria y valiosa. Para él, toda adicción nace como respuesta a una experiencia subjetiva de impotencia. El sujeto se enfrenta a un conflicto interno profundo, pero no encuentra una vía de acción directa sin quedar paralizado por la ansiedad. Entonces, desplaza su energía hacia una conducta compulsiva, como forma de escapar. Lo central no es el objeto elegido, (como las redes sociales, el juego o las cirugías plásticas), sino la forma de uso: defensiva, compulsiva o anestesiante. Incluso la sola decisión de “consumir” puede brindar una sensación ilusoria de control, aunque lo que en verdad se produce es una evitación del conflicto real.

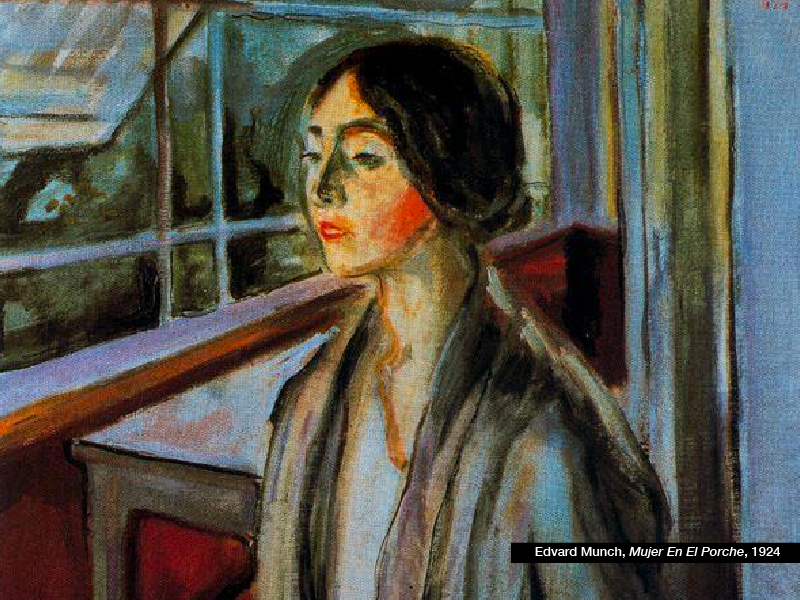

En muchos casos, estas compulsiones se apoyan en heridas narcisistas. Cuando los primeros cuidados fallan, la imagen del yo queda fragmentada o débil. Para sostenerla, el sujeto recurre a objetos externos: publicaciones que buscan aprobación, selfies que reafirman un ideal o cuerpos modificados para calmar la disconformidad. Así, el “afuera” se convierte en un “espejo regulador” que calma momentáneamente, pero requiere actualización constante.

La cultura digital ofrece objetos predecibles, controlables, sin ambigüedades ni contradicciones. A diferencia de los vínculos reales, complejos y exigentes, el entorno virtual puede parecer un refugio frente a la incertidumbre. Sin embargo, en muchos casos, la comodidad de ese refugio inhibe el crecimiento psíquico y refuerza el aislamiento. Las representaciones hipersexualizadas, los cuerpos intervenidos y la hiperconectividad funcionan como desmentidas del vacío. Prometen plenitud, pero producen fragmentación.

Frente a este panorama, es fundamental entender que las redes no son el problema en sí. El problema aparece cuando estas se utilizan para evitar el dolor, para no sentir la falta, para escapar de lo que duele. La cultura actual, muchas veces, alimenta esta evitación: promete felicidad sin conflicto, plenitud sin vacío, soluciones inmediatas sin elaboración. En ese intento, posterga la posibilidad de historizar el malestar.

Desde una perspectiva clínica, el desafío no es combatir al objeto adictivo, sino abrir un espacio donde la persona pueda reencontrarse con su historia, con sus pérdidas, con su deseo, con el espacio transicional. Cuando el vacío deja de ser negado y puede comenzar a ser pensado, se abre una vía posible de transformación. No se trata de llenar lo que falta, sino de poder habitar esa falta sin quedar atrapados en la compulsión.

Bibliografía

Bleichmar, S. (1997). Acerca del “malestar sobrante”. Topía, (42).

De Masi, F. (2015). Pathological dependences on the internet. Working with difficult patients. From neurosis to psychosis. Karnac.

Dodes, L. (2023). A general psychoanalytic theory of addiction. N. Savelle-Rocklin & S. Akhtar (Eds.), Beyond the primal addiction: Toward a psychoanalytic understanding of addiction and recovery. Routledge.