El humor en la sesión analítica

Por Erika Escobar

La psicoterapia psicoanalítica ofrece un espacio privado e íntimo para la confrontación del dolor y las experiencias emocionales difíciles de entender. En esta búsqueda de la verdad, en medio de complejas emociones, la risa puede surgir de manera inesperada. Meltzer plantea el método psicoanalítico como un enfoque estético ligado al arte, en el que dos personas tienen las conversaciones más interesantes del mundo. En esas conversaciones, la risa tiene un lugar y no es sólo una simple aparición; puede surgir como un fenómeno complejo en la dinámica que se da entre paciente y analista. El humor puede ser una manifestación espontánea de profunda conexión con aspectos simbólicos y creativos, los cuales están a favor de la comprensión de los conflictos del paciente y surgen como un insight; sin embargo, también puede ser un reflejo de angustia y descarga o surgir como un gesto burlón y triunfante. Las perspectivas de Freud, Winnicott y Meltzer nos ayudan a entender este fenómeno desde varios puntos de vista.

Freud, en su texto “El humor” (1928/1979), describe que éste puede estar al servicio del narcisismo, permitiendo un triunfo grandioso sobre una situación adversa o sirviendo para evitar el dolor. Un ejemplo que utiliza Freud es el del condenado a muerte que dice: “¡Vaya, empieza bien la semana!”. Ante una situación tan terrible, el humor logra mantener una distancia frente a este momento tan doloroso y angustiante.

En el mismo texto, Freud también argumenta que el humor puede aliarse con el superyó, transformándose de un crítico severo en un aliado compasivo. En lugar de reprender al ‘yo’ por su dolor o debilidad, el superyó adopta un rol protector, similar al de un padre bondadoso que consuela a un niño. Un ejemplo sería el de una joven que, tras perder su trabajo —por el que se había esforzado arduamente con horarios extendidos—, en medio del dolor del despido, exclama: “¡Adiós, coche nuevo! Hola, sillón, ¡cuánta falta me hacías!”. Este comentario, lejos de ser una recriminación contra sí misma, se convierte en una forma de consuelo.

En sus inicios, Freud (1905/1979) aborda el tema en su escrito “El chiste y su relación con lo inconsciente”. Allí describe el chiste no como una mera casualidad, sino como una profunda conexión con los procesos inconscientes; lo relacionó con los sueños y los lapsus. Para Freud, el chiste es una maniobra de la psique para liberar energía reprimida y sortear la censura de la conciencia, vinculando la risa a una “ganancia de placer”. La risa se produce cuando se libera esa tensión acumulada, lo que ofrece un ahorro de energía psíquica al expresar algo de forma concisa y sorprendente.

Freud (1905/1979) detalló las técnicas del chiste y la similitud de los mecanismos del trabajo del sueño (como la condensación y el desplazamiento), demostrando cómo el inconsciente busca manifestarse. Además, subrayó la función social del chiste, que requiere de un oyente para completar el proceso y generar la risa, permitiendo la expresión de pulsiones agresivas o sexuales que, de otro modo, estarían prohibidas. Como diríamos coloquialmente: “De broma en broma, la verdad se asoma”. En la sesión analítica, un chiste del paciente o del analista puede ser una descarga repentina de angustia o tensión, una forma de comunicación velada que el analista puede interpretar, o una vía para comunicar algo tanto del paciente como del analista.

La perspectiva de Winnicott nos permite comprender la función del humor no sólo como una descarga de lo reprimido por parte del paciente, sino también como una manifestación de la espontaneidad, un puente hacia el espacio potencial en la relación analítica y una herramienta para el descubrimiento del self. Su visión subraya el valor del juego, sobre todo en relación con el psicoanálisis y la búsqueda y construcción del self. Él concebía la psicoterapia como la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la del terapeuta, dos personas que juegan juntas. En su obra Realidad y juego (1971), Winnicott concibió el juego no como una actividad infantil superficial, sino como un fenómeno vital para la salud mental. Es el “espacio potencial” o “espacio transicional”, un área intermedia entre la realidad interna y externa, donde el individuo puede simbolizar, crear, experimentar y madurar.

El terapeuta ofrece un ambiente de sostén (holding) que permite la espontaneidad. El humor, en este contexto, puede ser una manifestación de esa capacidad lúdica en la sesión. La risa compartida, la empatía en algunas situaciones, las ocurrencias inesperadas o una broma oportuna pueden abrir un espacio de ligereza y confianza, permitiendo que el paciente se atreva a explorar aspectos más genuinos y vulnerables de su self, y la creatividad surge como un elemento esencial para el desarrollo psíquico.

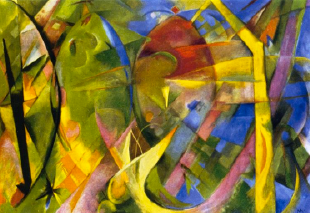

Donald Meltzer, influenciado por Bion, pensó la psicoterapia psicoanalítica en un nivel artístico, tal como lo expresa en El proceso psicoanalítico (1987) y La aprehensión de la belleza (1990). Él enfatiza la intuición y la sensibilidad estética del analista, destacando la capacidad para sumergirse en la experiencia interna del material del paciente para ayudar a contener y transformar sus estados emocionales. Esta habilidad para percibir y comprender las emociones y “objetos internos” es análoga a la de un artista que capta la esencia y la transforma en una obra. Así como el artista transforma el caos de la experiencia en forma simbólica, el proceso analítico implica la transformación de estados emocionales caóticos e “impensables” en pensamientos y símbolos, que posibiliten la reflexión de dichas experiencias y permitan aprender de las mismas para el desarrollo de la mente.

La función del analista es ayudar al paciente a encontrar formas metafóricas y verbales para describir sus experiencias, una creación de significado inherentemente artística. El analista, como un artesano, ejerce una “chispa creadora” (Grinberg, 1967/1987), adaptándose a la singularidad de cada encuentro y construyendo nuevas comprensiones. Por lo tanto, el humor en la sesión analítica, visto desde la óptica de Meltzer, participa de esta dimensión artística. La ocurrencia humorística puede ser un momento de revelación estética, una transformación ingeniosa de la angustia en algo manejable. Una intervención creativa con humor por parte del analista abre nuevas vías de pensamiento, donde paciente y analista comparten un insight que, por su forma y su impacto, tiene una cualidad de belleza. La habilidad para utilizar el humor de manera terapéutica se convierte en un arte que depende de la profunda capacidad de observación e intuición en la transferencia-contratransferencia.

Las ideas de Freud, Winnicott y Meltzer nos ofrecen una comprensión multifacética de la profundidad del humor en la sesión analítica. Es un chiste freudiano que, al liberar tensiones reprimidas, aligera la carga psíquica y permite el acceso a contenidos inconscientes. Es un juego winnicottiano que abre un espacio de espontaneidad y creatividad, vital para el descubrimiento y la consolidación del self en un ambiente de contención. Al mismo tiempo, como menciona Meltzer (1967/1987), es una manifestación artística del proceso analítico en su conjunto, donde la intuición del analista y el trabajo con el paciente, a través del humor, pueden transformar el caos emocional en significado.

El humor es un fenómeno complejo que integra la descarga pulsional, el juego creativo y el arte de la transformación psíquica. En la dinámica de la transferencia y contratransferencia se debe estar muy atento para distinguir de qué se trata: de un aspecto defensivo y triunfante o de uno más creativo y simbólico. Esto permite al analista no sólo interpretar lo que se dice, sino también apreciar la dinámica intersubjetiva y el vínculo que se teje en el encuentro entre el paciente y el analista.

Referencias:

Freud, S. (1979). El chiste y su relación con lo inconsciente. Obras completas (Vol. 8, pp. 3–109). Amorrortu. (Obra original publicada en 1905).

Freud, S. (1979). El humor. Obras completas (Vol. 21, pp. 159–166). Amorrortu. (Obra original publicada en 1928).

Grinberg, L. (1987). Introducción. El proceso psicoanalítico. Paidós. (Obra original publicada en 1967).

Meltzer, D. (1987). El proceso psicoanalítico. Paidós. (Obra original publicada en 1967).

Meltzer, D. (1990). La aprehensión de la belleza (M. C. Sardoy, Trad.). Spatia.

Winnicott, D. W. (1971). Realidad y juego (pp. 61–77). Gedisa.