La dimensión mitológica de la mente

Por Jorge Luis Chávez

El falso problema del paso de mythos al logos, explicado por el llamado “milagro griego”, ha hecho pensar al ser humano, seguramente atravesado por su arrogancia, que su racionalidad impera en todo momento cuando se trata de su concepción de sí mismo y del mundo.

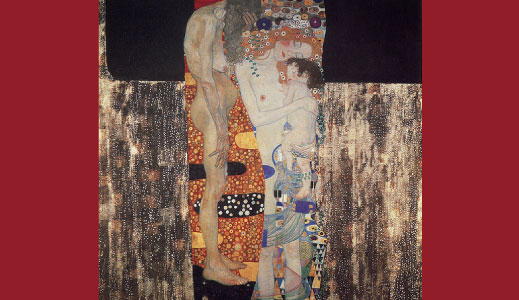

El adulto contemporáneo, suficientemente educado, se sabe un sujeto copernicano, darwiniano y freudiano, si queremos hacer un guiño a las tres heridas narcisistas a las que apuntaba Freud. Intelectualmente, se sabe “no dueño de su propia casa” y, sin embargo, desprecia sus fantasías como si se trataran de vestigios indignos de su pensamiento primitivo: pensamientos absurdos que no lo acercan a sus ideales. Reniega de la posibilidad de que su destino no le pertenezca, sino a los dioses de su realidad psíquica, esos dioses que forman las instancias psíquicas cuya dinámica secreta da lugar al mundo interno.

No obstante, el pensamiento mitológico, precientífico, apunta a una verdad fundamental del ser humano: su vida no está dirigida por sus designios, sino por fuerzas excéntricas que, sin embargo, lo habitan.

Así como Zeus atemperaba la cólera de Aquiles en La Ilíada, operan los personajes de nuestra fantasía; interactúan entre sí en un teatro secreto que representa nuestras pasiones más privadas. Nuestras representaciones internas, objetos de la fantasía, forman continuamente narrativas que, en lugar de examinar y analizar, desestimamos.

Ni toda la jerga médica nos puede librar de esta dimensión mitológica de nuestro psiquismo. Hoy, el conflicto interno puede escenificarse como una batalla sináptica, cuyos personajes heroicos serían los neurotransmisores, pero esto no cambia el hecho de que estas narrativas son las que dan sentido a una vivencia interna que, a menudo, nos rebasa.

Los mitos están repletos de sentido, apuntan a verdades atemporales que siempre cambian de vestiduras. No es casual que el psicoanálisis se haya servido, desde sus inicios, del mito, para expresar plásticamente varios elementos de la tragedia humana.

El mito de Edipo no es mera alegoría del niño enamorado de su madre; de hecho, Edipo no está enamorado de su madre, ya que desconoce que Yocasta lo sea. Edipo está “movido” por el destino trágico que lo conduce a desear a su madre. Es decir, el mito en psicoanálisis no es mera ilustración pedagógica, es, más bien, un recordatorio de que nuestra voluntad palidece ante el poder del inconsciente (figurado como el oráculo); que la intencionalidad consciente nunca explicará cabalmente nuestra realidad, ni nuestros deseos.

Pensamos en el mito, erróneamente, como sinónimo de mentira o falsedad. El “mito familiar” (conjunto de fantasías) sería entonces una construcción falsa que sustituye la verdadera historia genealógica. No es meramente eso: el mito familiar es el designio inconsciente que se comunica sutilmente y se inscribe como destino. Es un mito, que, si no se detecta y comprende, está irremediablemente condenado a autocumplirse. El psicoanálisis puede ser comprendido como una invitación a conocer a los dioses de la mente, aquellos objetos desconocidos que la fantasía y el mito capturan.

Bibliografía:

Meltzer, D., & Grinberg, L. (1974). Los estados sexuales de la mente. Paradiso editores.

Merino, J. E. T. (2004). Epistemología y psicoanálisis. UASLP.