Esther Bick: la piel como continente

Por Ana María Wiener

Esther Bick (1902–1983) nació en Polonia y estudió psicología en Viena con Charlotte Bühler. Se doctoró con una tesis sobre la observación sistemática del desarrollo infantil. Con la llegada del nazismo, emigró a Inglaterra como refugiada; la mayor parte de su familia murió en los campos de concentración. En Londres se analizó primero con Michael Balint y después con Melanie Klein, de quien tomó el interés por los procesos más tempranos de la vida emocional. En 1948, John Bowlby la invitó a la Clínica Tavistock para organizar la formación en psicoterapia infantil en el marco del sistema nacional de salud británico. Allí diseñó un método que se volvería central en la formación psicoanalítica: la observación de bebés en sus hogares.

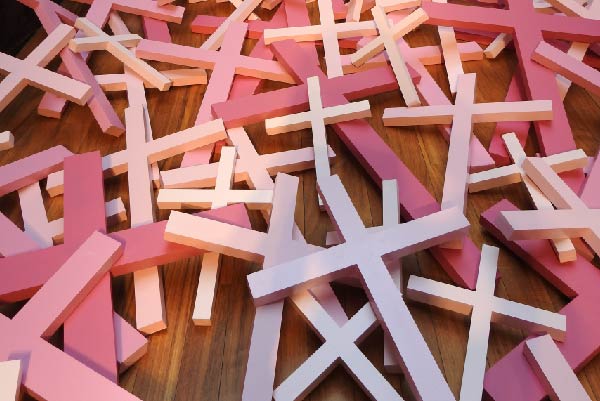

La práctica de este método llevó a Bick a formular sus aportaciones teóricas más originales. En 1964, en un artículo sobre observación de bebés, describió el miedo del infante a “caer en pedazos” (falling to bits), una angustia de desmoronamiento radical que aparece cuando aún no se ha constituido un sentido de self cohesionado. En 1968, en su texto clásico “La experiencia de la piel en las relaciones de objeto tempranas”, planteó que la piel del bebé cumple una función psíquica decisiva: mantener unidas las partes de la personalidad todavía no diferenciadas. La madre, al sostener, alimentar y envolver al niño, actúa como una “piel externa” que puede ser introyectada como primera forma de continente psíquico.

Cuando esta función falla, el yo queda expuesto a ansiedades catastróficas, más primitivas que las persecutorias y depresivas descritas por Klein. Para sobrevivir, el niño recurre a defensas sustitutivas que Bick denominó “segunda piel”: tensar la musculatura, hiperactividad o incluso un uso rígido de talentos intelectuales que funcionan como caparazones. Una de sus pacientes infantiles, Mary, se describía como una “bolsa de patatas” a punto de desparramarse; sólo al rascarse compulsivamente lograba sentirse unida, como si la piel real fuera el único límite de su self.

En 1986, con su artículo “Further Considerations on the Function of the Skin in Early Object Relations”, Bick amplió estas ideas introduciendo el concepto de identificación adhesiva. A diferencia de la identificación proyectiva, en la que el niño evacúa partes de sí mismo en el objeto, la identificación adhesiva consiste en pegarse a la superficie del otro para evitar la caída en un vacío tridimensional. En estos pacientes, el mundo se vive como bidimensional: la superficie es segura, pero la tercera dimensión —la profundidad, la ausencia, el hueco— se percibe como un abismo mortal, un dead-end. Sonia, una niña descrita por Bick, desarrollaba rituales complejos para tolerar los fines de semana sin análisis: al terminar cada sesión bebía agua del grifo y la retenía en la boca hasta ver a su madre, asegurándose así de seguir unida a ella. En adultos se observan fenómenos equivalentes: una paciente describía el día viernes como una “enfermedad terminal”, pues el vacío del fin de semana sin sesiones equivalía a caer en la nada; otro paciente vivía cada laguna de conocimiento como si lo arrastrara a arenas movedizas.

Estos ejemplos muestran cómo la segunda piel y la adhesión son intentos desesperados de defensa frente al terror de la no-integración, pero al mismo tiempo obstaculizan la simbolización y el pensamiento.

Las ideas de Bick se desarrollaron en paralelo a la teoría de Bion sobre el continente y la función alfa. Mientras él describía cómo las experiencias emocionales del bebé debían ser transformadas por la madre en elementos pensables, ella mostró cómo la piel corporal servía como modelo de contención psíquica en los niveles más primitivos. Ambas perspectivas se complementan: Bion aportó un marco sobre el proceso de pensar, y Bick ofreció una descripción concreta de lo que ocurre cuando la contención falla en el terreno sensorial y corporal.

En este punto resulta especialmente fecundo observar la convergencia con ciertas ideas de Donald Meltzer, quien en su obra sobre autismo desarrolló la noción de la dimensionalidad de la mente. Meltzer señaló que, en patologías severas, la experiencia psíquica colapsa desde la tridimensionalidad hacia formas planas o unidimensionales. El yo se reduce a superficies sin profundidad, que buscan sostenerse mediante adhesiones o rituales, coincidiendo con la descripción de Bick sobre la identificación adhesiva y el terror al vacío. Ambos autores, desde distintos ángulos, ayudan a entender que el pensamiento y la vida emocional requieren de un espacio interno tridimensional, y que su colapso se traduce en defensas corporales, adhesivas o rituales que sustituyen la experiencia simbólica.

Aunque escribió poco, las aportaciones de Bick siguen teniendo una vigencia extraordinaria. Su método de observación de bebés es hoy requisito en muchos países con tradición psicoanalítica, como Inglaterra, Italia, Francia, Argentina y Brasil, y ha contribuido también a enriquecer la teoría del apego al ofrecer evidencia empírica sobre los vínculos tempranos y su impacto en el desarrollo psíquico. Sus conceptos de piel psíquica y segunda piel resultan esenciales para comprender las llamadas “patologías actuales”: narcisistas, psicosomáticas, adicciones, anorexia-bulimia y cuadros límite.

En la clínica contemporánea, sus ideas permiten abordar con mayor sensibilidad a niños autistas, maníaco-depresivos o con dificultades de aprendizaje y simbolización, así como a adultos que enfrentan fallas en la cohesión de su self. Incluso en tiempos recientes, como durante la pandemia de COVID-19, se han desarrollado adaptaciones de la observación de bebés en modalidades virtuales, preservando su esencia y mostrando la flexibilidad del método.

Su legado vive tanto en estos textos como en la enseñanza transmitida a generaciones de analistas y psicoterapeutas. Estudiar sus aportes nos recuerda que el psicoanálisis requiere entrenarse en la observación minuciosa, en la escucha de lo más primitivo y en la contención de ansiedades que, si no encuentran sostén, amenazan con la fragmentación.

Referencias

Bick, E. (1964). Notes on infant observation in psycho-analytic training. International Journal of Psycho-Analysis, 45, 558–566.

Bick, E. (1968). La experiencia de la piel en las relaciones de objeto tempranas. Revista de Psicoanálisis, 27(1), 111–117.

Bick, E. (1986). Further considerations on the function of the skin in early object relations: Findings from infant observation integrated into child and adult analysis. British Journal of Psychotherapy, 2(4), 292–299. https://doi.org/10.1111/j.1752-0118.1986.tb01294.x

Rustin, M. (2013). Esther Bick. International Journal of Infant Observation and Its Applications, 16(1), 1–8.

Cebon, A. (2007). Supervision with Esther Bick, 1973–1974. Journal of Child Psychotherapy, 33(2), 221–238.