Pubertad y diferenciación. La riqueza de una mirada creativa

Por Natalia M. Cervantes

Es frecuente escuchar que la práctica psicoanalítica se nutre de tres fuentes: análisis personal, estudio y supervisión. Parte del programa del Doctorado en Clínica Psicoanalítica del Centro Eleia consiste en supervisiones semanales con terapeutas con décadas de ejercicio profesional, quienes comparten su entendimiento de las viñetas presentadas. A este método pedagógico se suma la posibilidad de trabajar con psicoanalistas internacionales reconocidos por su sensibilidad y experiencia.

El pasado 7 de mayo tuve la oportunidad de participar en este ejercicio. Presenté a una paciente de 10 años y recibí las opiniones francas de la doctora Adela Costas, psicoanalista argentina, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, quien ha sido directora del Departamento de niñez y adolescencia, y directora de la Revista Psicoanálisis. Quisiera evitar aburrir al lector haciendo de estas líneas un continuo de adjetivos elogiosos a la generosidad y a la calidez de lo comentado por la doctora Costas; sin embargo, reconozco que será difícil. Escuchar su aproximación teórica, a la par de su atención a los detalles, me permitió entender la mente de mi paciente desde otra óptica, y recordar que nada es casual ni hay detalles nimios: la comunicación del inconsciente es continua si logramos percibirla.

La doctora Costas inició su participación planteando algunas preguntas de aproximación teórico-práctica: ¿Cómo se constituye un sujeto diferenciado? ¿Qué esperamos en el pasaje latencia-pubertad? ¿Cómo experimenta la paciente ese pasaje? Con esto en mente, comenzó la lectura del material.

La familia de mi paciente, JJ, vivió una tragedia cuando, antes de que ella y su hermana gemela cumplieran un año, perdieron en un accidente doméstico a su hermana mayor y a su abuela. La lactancia se cortó abruptamente y el dolor llevó a los padres de JJ a separarse un par de años después. Así, JJ perdió el pecho materno, a una hermana que no conoció, a la abuela y al padre antes de cumplir los cinco años.

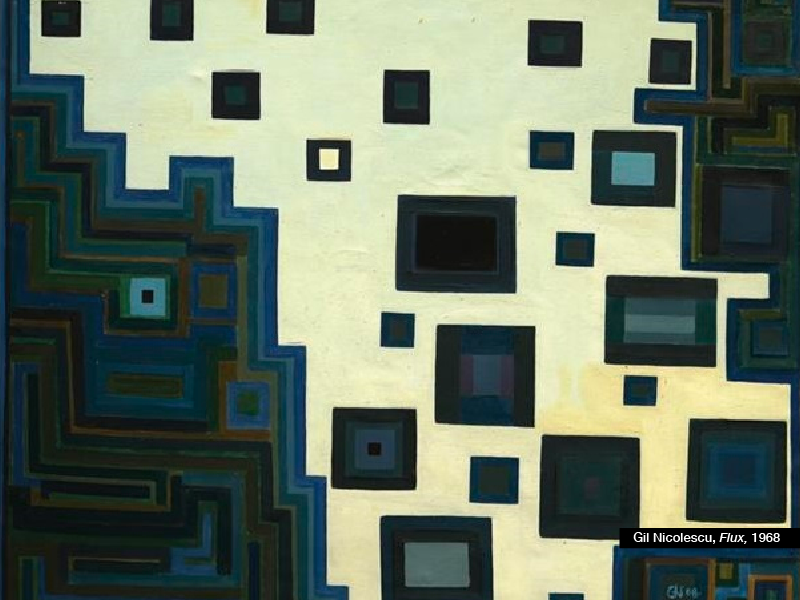

Mi compresión hasta ahora se había centrado en las pérdidas y, concretamente, en la culpa y en el duelo borroso e indeterminado de haber perdido a una hermana que prácticamente no conoció. En el material presentado, por primera vez, JJ nombraba a S, su hermana fallecida, y relató lo sucedido; se incluyeron además dos dibujos. La doctora Costas se centró en el primero (dos peces) para iluminar un aspecto clave en el desarrollo de mi paciente. Relató el recorrido de su mente luego de observarlo con detenimiento: hay un gran pez dentado con la boca abierta que está por comerse algo muy pequeño, casi sin forma, y de color marrón (naranja, amarillo, gris). El gran pez está coloreado con dos colores: la parte superior de un azul marino y la parte inferior de un azul cielo claro. El contorno lo resalta todo con el mismo azul oscuro.

Costas explicó que, al leer las indicaciones de mi paciente (“Dibujar dos peces”), ella vio a los dos peces dentro del mismo contorno. En efecto, si con una mano tapamos la parte inferior, arriba se distingue perfectamente un pez oscuro con su aleta. Si tapamos la parte superior, abajo vemos otro pez claro, con su aleta. Esta mirada dio pie a un entendimiento mucho más profundo de JJ. Ella vive enganchada, según lo narrado en el material, en una cotidianidad en la que su intimidad se ve marcada por la presencia de la madre –quien incluso, a la fecha, la ayuda a evacuar acompañándola al baño.

La doctora recordó que la paciente fue quien pidió tratamiento y advirtió que JJ tiene contenida la fuerza que Winnicott llama agresividad: esa energía que permite diferenciarnos del otro manifestando nuestro desacuerdo, ese movimiento vital –a distinguir de la agresión, cuyo objetivo es destructivo– que reafirma nuestro propio ser. A partir de ello, nos hizo reflexionar sobre el lugar que ocupa JJ en su familia. ¿Se ha colocado en un lugar de sostén del duelo de la madre? ¿De suturar una pérdida irremediable a costa de su propio desarrollo? Todo indica que sí. Al parecer, explica Costas, JJ teme las consecuencias de manifestar su propia agresión. Mi entendimiento de ese día se había centrado en la pérdida de la hermana; sin embargo, la doctora Costas me permitió detectar que lo que JJ pudo registrar fue la pérdida del pecho y que está invadida por los recuerdos de la madre.

Sin criticar mi interpretación y manejo de la sesión, pero sí de manera contundente, la supervisora apuntó que ella no hubiera avalado los recuerdos de JJ de la muerte de su hermana como propios, sino que hubiera aprovechado para marcar la diferencia entre su vivencia y la de su madre. Nos señaló, a partir de detalles discretos en la manera de actuar de JJ, que hay señales de un proceso de desprendimiento incipiente: hace poco, JJ sacó elementos de su caja y dejó en el consultorio la bebida que su mamá le ofrece antes de entrar a cada sesión… ¿estará lista para ese desprendimiento? ¿Estará lista su familia para permitir ese movimiento?

En este punto, Costas nos sugirió regresar al texto de La novela familiar de los neuróticos de Freud (1909/1992) y reflexionar sobre el púber que degrada a las figuras paternales. Recalcó la importancia de trabajar con la madre de JJ, pues hay un trabajo de renuncia que ella debe realizar.

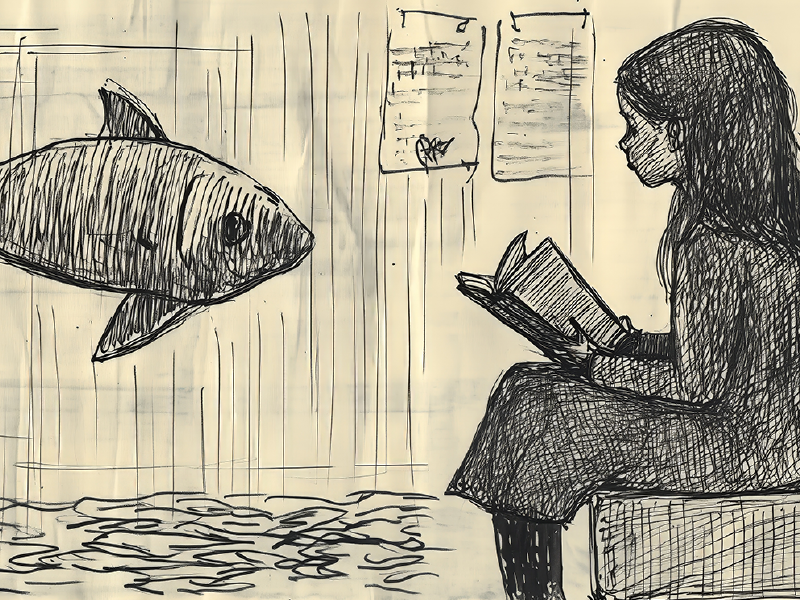

Cerraré estas líneas con algunas de las sugerencias técnicas recibidas: “Ofrécele situaciones creativas que le permitan desplegar su agresividad en el juego –como dibujar o armar historias–; no va a ser intrusivo si lo que propones es algo desplegado en la sesión”, señaló. Las observaciones de la doctora Costas nos permitirán trabajar una segunda etapa del tratamiento, marcada por los destellos de ruptura de JJ con su madre; una etapa en la que, sin duda, resonarán sus generosos y atinados comentarios.

Referencias

Freud, S. (1992). La novela familiar de los neuróticos (Vol. 9). Amorrortu. (Obra original publicada en 1909).

Winnicott, D. (1999). La agresión en relación con el desarrollo emocional (1950-1955). Escritos de pediatría y psicoanálisis (Tercera parte, Cap. 6). Paidós.