El impacto de las migraciones en la salud mental: una perspectiva psicoanalítica

Por Sara Rodas

Desde el principio de la humanidad, la migración ha sido una experiencia constitutiva de la vida humana. En tiempos antiguos, migrar era parte del movimiento natural de los pueblos que buscaban territorios fértiles o espacios para poblar con un fin de supervivencia y de expansión. Sin embargo, en el contexto actual, el fenómeno migratorio ha adquirido una dimensión masiva por razones económicas, políticas o sociales, y las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen. Esta experiencia, que implica una ruptura radical con el entorno conocido, no sólo conlleva desafíos materiales o legales, sino también efectos profundos en la vida psíquica.

Desde la perspectiva psicoanalítica, la migración puede ser comprendida como una experiencia de múltiples pérdidas que convoca un trabajo de duelo complejo. El migrante deja atrás mucho más que un territorio: se aleja de su lengua materna, de sus vínculos familiares, de sus códigos culturales y de las referencias que sostenían su identidad. Este cúmulo de pérdidas activa un proceso de duelo que, en muchos casos, es silencioso o desautorizado socialmente; incluso puede ser negado por el propio sujeto en su intento por adaptarse al nuevo entorno.

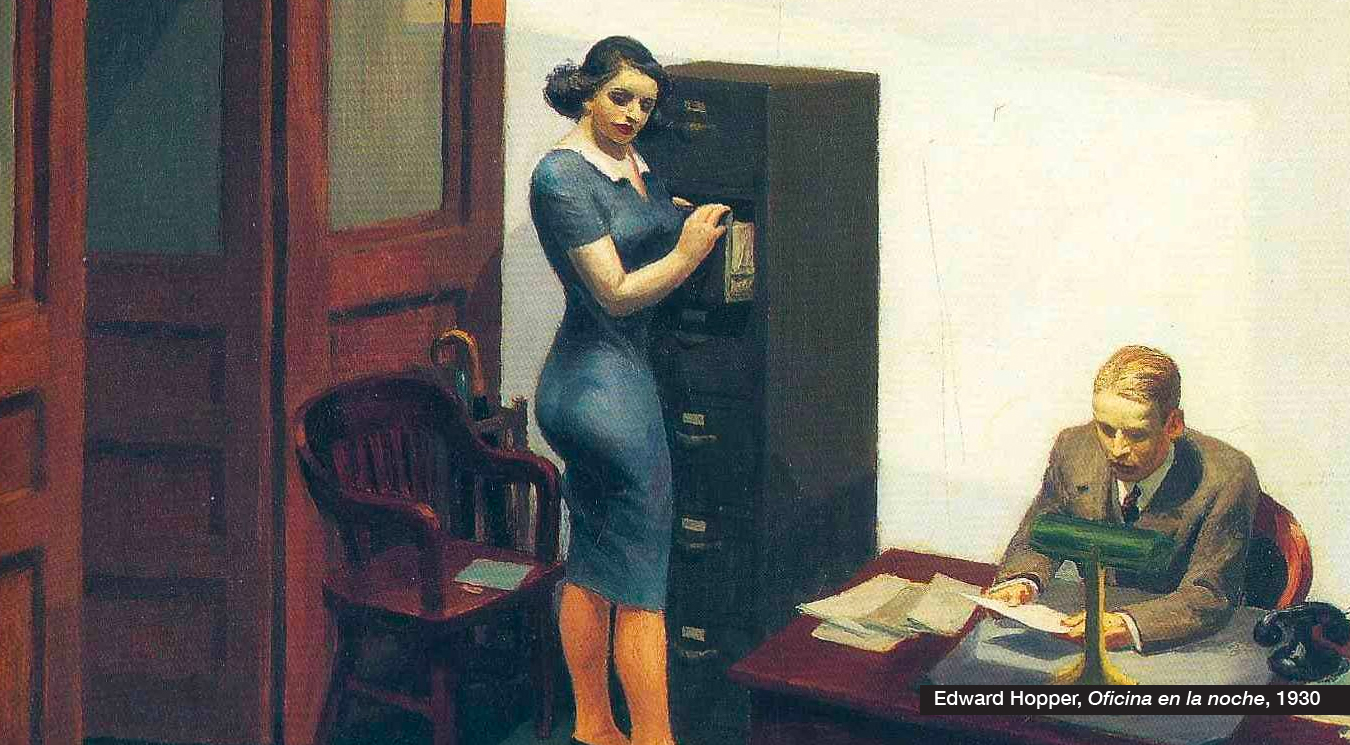

Freud, en su texto Duelo y Melancolía (1917/2003), describe el duelo como una reacción frente a la pérdida de un objeto amado, en la cual el yo debe retirar los lazos libidinales que lo unían a aquello perdido. En el caso de la migración, el objeto perdido no es sólo uno, sino una constelación de elementos que sostenían la vida psíquica cotidiana. Akhtar, en su artículo “La tercera individuación: migración, identidad y el proceso psicoanalítico” (1995), menciona que el migrante pasa por seis duelos: la pérdida de la familia, lo conocido, la lengua materna, el estatus social, la identidad grupal y los valores culturales. Para él, estas pérdidas ocurren simultáneamente, lo que genera una sobrecarga emocional y puede dificultar el procesamiento psíquico. El siguiente ejemplo ilustra una perspectiva de la experiencia migrante:

Lucía, una mujer de 45 años, migró desde México a España hace cuatro años. Consulta por insomnio, tristeza persistente y una sensación de desconexión con su entorno. En sesión, se le dificulta hablar sobre México sin llorar o desviar el tema. Cuando se le pregunta qué es lo que extraña, responde: “No lo sé, tal vez el idioma, aunque aquí también hablan español, pero no es lo mismo, no me entienden”.

Con este ejemplo, podemos pensar que no se trata de la pérdida de la lengua materna como herramienta comunicacional, sino de la función organizadora de su experiencia emocional y subjetiva. Para Lucía es importante que los demás la entiendan, que comprendan sus dificultades para poder adaptarse. Aquí, el objetivo es que Lucía pueda reconocer que esa tristeza no es un fracaso en la adaptación, sino un proceso de duelo que debe tramitar.

En muchos casos, este duelo se complica aún más cuando no encuentra una vía de simbolización adecuada. Si el entorno exige una rápida adaptación y no permite un espacio psíquico para la elaboración, puede desarrollar síntomas depresivos, retraimiento afectivo, etc. Asimismo, cuando no se reconoce lo que se ha perdido, o cuando la persona minimiza la pérdida, el duelo puede quedarse suspendido (una pérdida que no se representa ni es nombrada), lo que André Green (1986/1999) conoce como duelo blanco.

El trabajo en terapia es permitir un espacio contenedor en donde la persona pueda poner en palabras lo que ha perdido, permitiendo que el sujeto pueda reconstruir su historia sin quedar fijado.

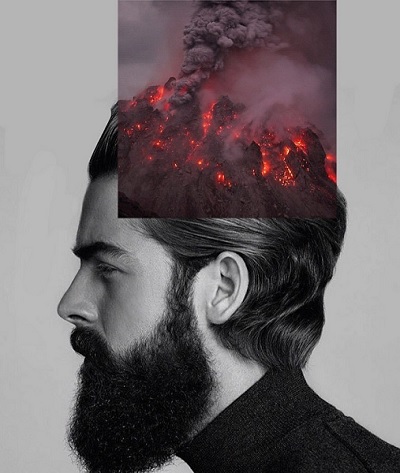

Otro impacto, es que, al alejarse de su entorno originario, el migrante entra en contacto con un nuevo universo simbólico que desafía su manera habitual de verse a sí mismo y de ser reconocido. Este nuevo entorno exige adaptarse a experiencias nuevas, lo cual puede generar un estado de disociación subjetiva o incluso una fragmentación en el yo.

El yo no es una estructura fija, sino una construcción dinámica sostenida en la identificación con figuras significativas, la pertenencia a grupos y un sistema simbólico. Sin embargo, cuando todo esto es alterado bruscamente (como ocurre en la migración), el yo puede entrar en un estado de fragilidad, más aún si no cuenta con recursos psíquicos suficientes para sostenerlo ante esa pérdida.

Este proceso puede generar confusión en la identidad, sentimientos de inadecuación, idealización del país de origen o rechazo de las propias raíces como mecanismos de defensa frente al desarraigo, frente al derrumbe interno. Se puede producir un yo escindido. Por ejemplo:

Una mujer que migró de México a los Estados Unidos comenta que no se siente cómoda hablando en inglés; siente que es una traición a su cultura y su identidad. Luego menciona que el español y todo en México es mejor.

Parece que para esta paciente es mejor escindir la experiencia, separar las vivencias para darle algo de sentido a su mundo interior. Hay una imposibilidad de integrar las distintas partes de su identidad sin sentir que traiciona a alguna. El trabajo en terapia sería proporcionarle un espacio donde pueda simbolizar esa tensión sin la necesidad de anular una parte de sí misma, sino reorganizarla en una identidad más integradora. En su trabajo, Howard Levine (2009) menciona que, ante lo traumático no simbolizado, el encuadre psicoanalítico puede ofrecer una función contenedora que habilite la posibilidad de representación.

La migración implica una experiencia de pérdida múltiple que convoca duelos complejos y transforma profundamente la identidad del sujeto. Desde el psicoanálisis, se entiende como un fenómeno psíquico que puede desbordar al yo, y cuya elaboración requiere un espacio terapéutico donde se puedan simbolizar las pérdidas y reintegrar las partes escindidas del yo.

Referencias:

Akhtar, S. (1995). A Third Individuation: Immigration, Identity, and the Psychoanalytic Process. Journal of the American Psychoanalytic Association.

Freud, S. (2003). Duelo y melancolía. Obras completas (Vol. 14). Amorrortu. (Obra original publicada en 1914)

Green, A. (1999). La madre muerta. Narcisismo de vida, narcisismo de muerte. Amorrortu. (Obra original publicada en 1986)Freud, S. (1914). “Duelo y melancolía”. Obras Completas. Vol. 14. Buenos Aires: Amorrortu. 2003.

Levine, H. B. (2009). Symbolization and desymbolization: Essays on language, meaning and the psyche. Routledge.